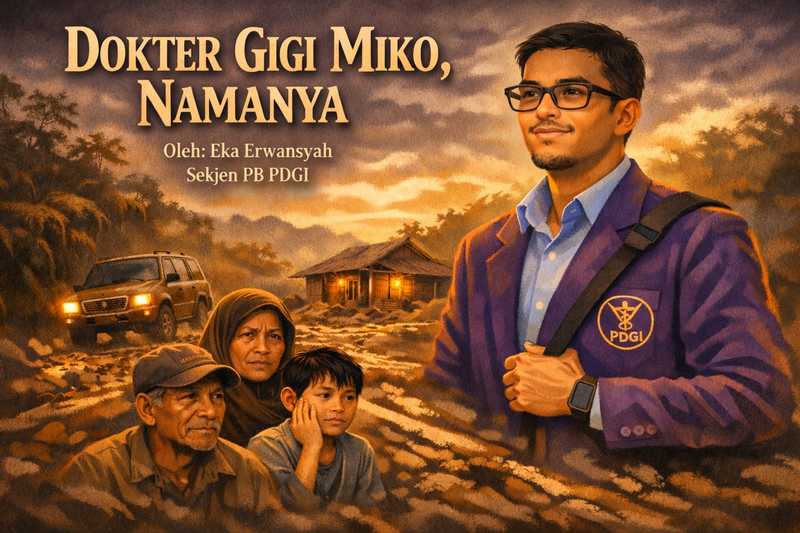

Dokter Gigi Miko, Namanya

Dokter Gigi Miko, Namanya

Oleh:

Eka Erwansyah

Sekjen PB PDGI

Dalam kunjungan saya ke Palembang dalam rangka Pelantikan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, saya dijemput dan ditemani oleh dua sejawat: drg. Miko dan drg. Danny (mantan Ketua Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia)

Namun tulisan ini bukan tentang seremoni pelantikan. Ia tentang satu nama yang sepanjang perjalanan membuat saya merenung tentang arti profesi: Dokter Gigi Miko.

Beliau adalah Ketua PDGI Cabang Ogan Komering Ilir (OKI). Tempat tugasnya berjarak sekitar 175 kilometer dari Palembang. Seratus dua puluh lima kilometer ditempuh melalui jalan tol. Selebihnya, sekitar 30 kilometer, adalah jalan tanah tak beraspal.

Saat musim hujan, jalan itu berubah menjadi lumpur pekat. Kendaraan bisa terperosok dan terjebak. Perjalanan bisa tertahan berjam-jam. Namun di ujung jalan itulah masyarakat menunggu—anak-anak dengan nyeri gigi yang tak tertangani, ibu-ibu dengan infeksi kronis, warga yang mungkin belum pernah merasakan pelayanan kesehatan gigi yang layak.

Di situlah saya menyadari: ketangguhan bukan sekadar soal fisik. Ia adalah keputusan batin.

Data menunjukkan hanya sekitar 30% puskesmas di Sumatera Selatan yang terisi oleh dokter gigi. Apakah dokter gigi kita sedikit? Tidak.

Di Kota Palembang saja terdapat sekitar 500 dokter gigi. Banyak yang memilih membuka praktik mandiri di kota. Pilihan yang rasional dan manusiawi.

Namun profesi ini lahir bukan hanya untuk rasionalitas ekonomi.

Ia lahir dari sumpah.

Dan sumpah itu diuji bukan di ruang praktik yang nyaman, melainkan di jalan berlumpur.

Sepanjang perjalanan, Dokter Miko tidak banyak mengeluh. Ia tidak membandingkan hidupnya dengan siapa pun. Ia hanya menitip satu pesan:

“Saya tidak iri dengan teman-teman spesialis. Mereka dapat TPP besar, mereka bekerja di kota. Cuma… teman-teman sejawat GP yang bekerja di daerah terpencil, tolong dipertimbangkan juga untuk diberi apresiasi dengan adanya insentif di luar gaji.”

Kalimat itu sederhana. Tidak ada amarah. Tetapi ia lahir dari realitas.

Banyak tenaga medis enggan mengabdi di daerah bukan karena tidak cinta negeri. Melainkan karena keterbatasan fasilitas, ketidakpastian kesejahteraan, dan minimnya insentif tambahan di luar gaji. Sementara mereka yang bekerja dalam medan paling sulit sering justru menerima apresiasi paling kecil.

Di sinilah moralitas profesi dan tanggung jawab negara bertemu.

Pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan. Idealitas tidak boleh menjadi dalih untuk ketidakadilan. Negara wajib hadir bukan hanya dalam regulasi, tetapi dalam kebijakan yang berpihak pada mereka yang memilih jalan yang tidak populer.

Sebagai organisasi profesi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) tidak boleh sekadar menjadi penjaga administrasi keanggotaan. Ia harus menjadi jembatan aspirasi. Suara dari Ogan Komering Ilir, dari desa-desa terpencil, dari puskesmas yang berdiri jauh dari pusat kekuasaan—harus sampai ke meja pengambil kebijakan nasional.

Sudah saatnya ada skema afirmatif yang nyata bagi dokter gigi umum yang bertugas di daerah terpencil: insentif tambahan yang proporsional, perlindungan fasilitas kerja, serta jaminan pengembangan karier. Jika distribusi tenaga kesehatan ingin diperbaiki, maka keberpihakan harus diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya dalam pidato.

Dokter Gigi Miko bukan satu-satunya. Ia hanya satu wajah dari banyak wajah lain di pelosok Indonesia. Namun bagi saya, hari itu, ia menjadi simbol bahwa profesi ini masih memiliki jiwa.

Dan kita semua punya tanggung jawab memastikan mereka yang mengabdi di ujung jalan tidak berjalan sendirian.

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukan diukur dari gedung rumah sakit di ibu kota, tetapi dari siapa yang tetap hadir di ujung jalan berlumpur.